【高校日本史】鎌倉幕府のしくみの要点ポイントです。

鎌倉時代

源頼朝は平氏の土地を没収した平家没官領を朝廷からあたえられ、これらをあわせて関東御領を成立させた。また。平氏の先例にならって知行国を朝廷にもとめ、4カ国の知行国を得た(関東知行国(関東御分国))。

こうして財源となった荘園・公領の経営と御家人らの裁判のためにおかれたのが公文所(のち政所)や問注所であり、その長官である別当や執事には、朝廷の下級官人で京から下ってきた大江広元・三善康信を任じた。源頼朝は、東国武士団の力と朝廷の権威・統治技術を利用して、 幕府の基礎を固めた。

後白河法皇の幽閉後、平清盛は自身の拠点である福原への遷都を計画した。 安徳天皇を奉じて都落ちした平家一門は、源頼朝の派遣した軍勢に攻められ、長門の壇ノ浦で滅亡した。

源頼朝は、奥州藤原氏を滅ぼした後、奥州総奉行を置いた。後白河法皇の死後、征夷大将軍に任命された。

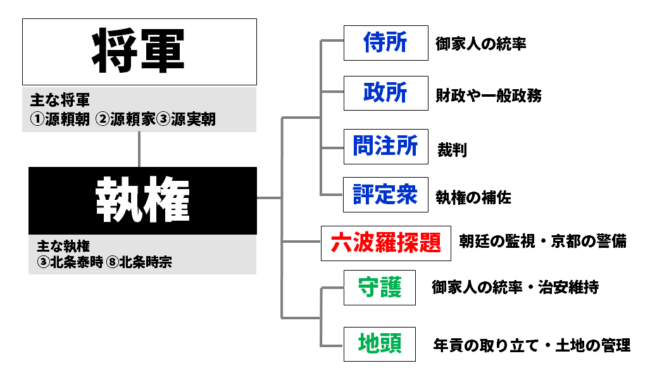

鎌倉幕府のしくみ

鎌倉幕府の財政基盤には、将軍の知行国や荘園があった。鎌倉幕府草創期、幕府は都の下級貴族層を官僚として迎え入れたが、公文所(政所)の初代長官となった大江広元も、その一人として登用された人物である。

- 分割相続…女子にも所領の相続権が認められた。

- 武士の惣領…一族を引き連れて合戦にのぞんだ。

- 地頭…荘園のなかに給田(免田)をもっていた。

- 大犯三箇条…守護の職権を規定したものである。守護の権限は、原則として大犯三箇条 に限定されていたが、鎌倉末期にはその権限は拡大されていった。

御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが、非御家人はいずれも負担しなかった。 中世には荘官・地頭は、農民から収納した米殻を、市場で銭貨や特産物などと交換した。

鎌倉幕府の成立のころの外交

12世紀後半から14世紀前半の時期を通じて、中国とは正式の国交がなく、一時的には戦闘を交えたこともあった。12世紀後半から14世紀前半の時期、日本では港湾施設の整備が行われて中国商人がしきりに来航し、民間での交易がさかんに行われた。 鎌倉幕府は、京都と鎌倉を結ぶ東海道の宿駅の整備を守護や地頭に命じた。

執権政治

執権政治の完成は、北条義時の子執権北条泰時の代になってからである。北条政子の死後、摂関家からむかえた藤原頼経が元服して将軍 (藤原将軍)に任じられるその直前に、北条泰時は、政治や裁判を執権と有力御家人から構成される評定衆によっておこなう体制をきずいた。執権を補佐する連署には北条氏の一族をあて、 ここに北条氏による執権政治が完成をみた。

1219年には、鶴岡八幡宮において3代将軍源実朝が頼家の遺児公暁に暗殺され、源氏の正統が断絶した。源頼朝の血筋が断絶した後には、摂関家出身の北条親子が新しい将軍として鎌倉にむかえられた。

- 北条政子…北条政子は、父の北条時政とはかって将軍源頼家の親政を停止し、有力御家人による合議制を進めた。

- 北条泰時…3代執権の北条泰時は、有力御家人や政務にすぐれた人々を選んで、評定衆を創設した。

- 北条時頼…北条時頼は、1252年に宗尊将軍として鎌倉に迎えた。北条時頼は、裁判の迅速化をはかるため、評定衆の下に新たに引付宗衆を設置した。鎌倉時代には、幕府は引付において定し、評定の議を経て判決を下した。北条時頼が執権の時代、宝治合戦によって三浦泰村が滅ぼされた

承久の乱

後鳥羽上皇は西面の武士を設置して、軍事力の増強をはかり、権力の回復につとめた。源実朝の死後、後鳥羽上皇は承久の乱を起こした。承久の乱の結果、後鳥羽・土御門・順徳の三人の上皇が配流され、仲恭天皇が廃された。

六波羅探題

承久の乱後には、幕府は京都守護にかえて六波羅探題を設置して、西国の御家人を統制すると共に、朝廷の監視を行い京都の整備にもあたらせた。 幕府はそれまでの本補地頭に加え、新たに新補う地頭を設置した。また、新たに地頭の得分を定めた新補率法が定められた。新補率法は新補地頭にのみ適用された。

白河上皇以来続いてきた院政という政治形態は、承久の乱後も継承された。

御成敗式目

御成敗式目は、源頼朝以来の先例や武家社会の言に基づき、権勢の有無にかかわらず公平に裁判するために制定された。鎌倉幕府は御成敗式目を基本法題とし、その後は必要に応じて御成敗式目に対する追加法という形で新たな立法を行った。

鎌倉時代のくらしの様子

鎌倉時代には、荘園領主への年貢を、現物の代わりに電幣で納める銭納も行われた。 鎌倉時代後期以降は、一定の年貢納入のかわりに荘園の支配をおこなうようになっていった。地頭と荘園領主の紛争を解決するために、荘園の土地を分割する事が行われることもあった。 荘園領主のなかには定によって一定額の収入を確保しようとするものもいた。鎌倉時代には、百姓が地頭の非法を訴えた文書を荘園領主に提出することもあった。

農作物の収穫が増加し、耕作には牛馬を利用。鉄製の農具がいっそう普及します。草や木を焼いた灰を肥料に使います。米の裏作に麦をつくる二毛作が行われました。

農村では、農具をつくる鍛冶屋、衣服の染物を行う紺屋(こんや・こんや)などの手工業者が住みつき、寺社の門前や交通の便利なところで決まった日に開かれ、米や布などの商品を並べて売る定期市が開かれました。港に町が生まれました。土地の開発は農民が行い、民衆の団結が強まりました。加えて、農民の土地の所有権が強くなっていきました。

■ 鎌倉時代の農業

- 水田の耕作に牛が広く利用されるようになった。

- 肥料として草本医が用いられるようになった。

- 西日本一帯で麦を裏作とする二毛作が一般化し、畿内では三毛作も行われた。

- 灯油の原料となる荏胡麻が栽培された。

- 小百姓(作人)は、鎌倉時代後期には名主と連帯して惣村を形成していった。

鎌倉時代の商業

鎌倉時代には貨幣流通が進展し貨幣も財産となったが、その貨幣は宋銭など貿易によって輸入されたものであった。財貨を扱う市場は、交通に便利で人が集まるところに設けられた。貨幣経済が浸透していくと、土倉や酒屋が高利貸によって富を蓄えていった 中国から銭貨が輸入され、人々の生活に貨幣が浸透し始めたころ、遠隔地間では支払い手段として為替が利用され、決済のための金融業者も現れた。

鎌倉時代、輸送業者として各地に現れ、年貢の輸送に当たった。港湾など交通の要地を拠点として、年貢や商品の中継・運送を行った商人を問丸と呼んだ。

鎌倉時代の新仏教

新しく誕生した仏教宗派は、武士や庶民の要求にこたえてわかりやすく、信仰しやすい教えだったため、人々の間に広がっていった。

- 忍性…貧困や難病で苦しんでいる人々のために救済事業を行った。

- 高弁…華厳宗を学んで旧仏教の復興に尽力した。

- 法然(浄土宗)…念仏を唱えれば極楽浄土に往生できると説いた。その教えは、貴族から庶民まで広がる一方、法然は旧仏教側からの強い非難で流罪に処せられた。法然の著作には『選択本願念仏宗』がある。法然の教えは一般の人々や女性に広く受け入れられ、武家や公家にも普及した。

- 親鸞(浄土真宗)…親鸞は、法然とともに弾圧を受けて流罪となったが、許された後に『教行信証』を著して浄土真宗を独立させた。 親鸞は悪人であっても阿弥陀仏を信ずる心を起こしさえすれば往生できるとする悪人正機説を唱え、その説を弟子が『歎異抄』に記した。

- 日蓮(日蓮宗)…日蓮は『立正安国論』を書いて国難到来を予言したが、秩序を乱すとして弾圧をうけた。法華経のみが正しい教えであるとし、題目を唱えることにより救われると主張した。蒙古襲来を前にした鎌倉で、他宗攻撃の熱烈な辻説法を行い、幕府に捕らえられて流罪となった。

- 栄西(臨済宗)…臨済宗の開祖・栄西は、宋より日本に禅宗をもたらし、『興禅護国論』を著し、また、建仁寺を開いた。

- 道元(曹洞宗)…宋から道元によって伝えられます。北陸地方から各地へと広まります。『正法眼蔵』越前に永平寺を開く。

- 一遍(時宗)…時宗の開祖・一遍は、踊念仏によって時宗の普及に努めた。

- 真言律宗…真言律宗の叡尊とその弟子、忍性は戒律を重んじ、貧民や病人の救済・治療を行った。律宗は、奈良の西大寺に叡尊が出るにおよんで、文殊菩薩への信仰を説き、戒律を重んじ土木事業や非人救済事業に乗り出す教団に生まれ変わった。叡尊の弟子・忍性は、北条重時に招かれて鎌倉の極楽寺を創建して、関東の活動拠点とした。

蒙古襲来

中国の北方で遊牧生活を送っていたモンゴル民族の中からチンギス=ハンが表れ、民族を統一して、1206年に、モンゴル帝国を建設した。モンゴル帝国はやがて、中国から西アジア・南ロシアにわらる世界史上最大の帝国へと発展した。

中国大陸の支配に強い意欲をもつフビライは、南宋への侵略を進めるとともに、朝鮮半島の高麗を従え、日本にもたびたび使者を送り、元へ朝貢する(使者を送り、貢ぎ物を差し出す)ことを要求してきた。北条泰時はその要求を退け、蒙古襲来の際には、幕府は御家人のみならず非御家人をも防備に動員した。それをきっかけとして、幕府は非御家人を動員する権限を獲得した。北条時宗が執権の時代には異国警固番役がはじまった。

蒙古が襲来した文永の役において、日本は元軍の集団戦法や「てつはう」などの火器に苦しめられた。しかしながら、博多湾を襲った元軍の撃退に成功した。外国との戦争の経験から、日本を神が加護する特別な国とみなす思想が強まった。

- 建長寺船…鎌倉時代末期に鎌倉幕府が元に派遣した貿易船である。元寇以後も、日中間の私貿易はさかんに行われていた。

永仁の徳政令

永仁の徳政令が出されたのは、幕府が得宗専制政治を行っていた13世紀で、それにより売却された御家人領を無償で買い戻させた。 徳政令が出された時期には荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し、幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。借上が窮乏化した御家人に対して、所領を担保に金を貸した。

鎌倉文化

この鎌倉時代は、京都を中心に伝統的な優美な公家文化が栄え、公家(貴族)や僧が担い手となっていた。これに加え、公家(貴族9や僧が担い手となっていた。これに加えて武家勢力の広がりとともに、武士の気風を反映した素朴で、力強い独自の武家文化も、鎌倉を中心におこってきた。

鎌倉時代の学問

- 鎌倉時代につくられた『新古今和歌集』は、後鳥羽上皇の命で編集され、撰者の中には藤原定家・家隆がいる。

- 平氏の盛衰を描いた軍記物語の傑作である『平家物語』が、琵琶を伴奏として、僧形の芸人影法師によって語られた。

- 琵琶法師によって平曲として語り継がれたことから、『平家物語』は、文字を読めない人々にも広く普及した。

- 『保元物語』は、保元の乱を題材に、源為朝の活躍に重きを置いて記された作者不詳の軍記物語である。

- 源実朝は『金槐和歌集』を残した、鎌倉幕府第3代将軍である。

『吾妻鏡』は、鎌倉幕府の記録である。 - 鴨長明は『方丈記』において、変転する世相を無常観にもとづいて描いた。

- 西行は自身の和歌集『山家集』を残している。

- 橘成季は『古今著聞集』を編纂した。

- 阿仏尼は『十六夜日記』を著した

- 摂関家出身の僧・慈円は、『愚管抄』を著した。その著では、公家の没落と武家の興隆という歴史の移り変わりが道理により説明 されている。

鎌倉時代の美術

- 東大寺の復興…重源は東大寺の再建事業への協力を求めるため、広く募財活動を行った。宋の陳和卿の協力を受けて、東大寺の復興を行った。

- 東大寺の仏像…制作では、奈良仏師が活躍し、東大寺南大門には、運慶と快慶らの共同作業によって作られた金剛力士像が安置されている。2体の金剛力士像が安置されている東大寺南大門は、簡単な組立てで大きな建物を造りうる大仏様(天様)の建築様式で知られる。

- 東大寺南大門…源平の争乱による焼き打ちによって焼失した寺の再建の一環として建立された。

- 円覚寺…北条時宗が建立した。宋から招かれた際学部元が開山となり、代表的な禅宗様の建物を現在に伝えている。

- 華王院(三十三間堂)…後白河上皇は平清盛に命じて、東山に造営させた。

- 蒙古襲来絵詞(絵巻)…元軍に立ち向かう騎馬武者の姿が描かれている。

- 平治物語絵巻…12世紀半ばの平清盛と源義朝の対立である平治の乱を題材とした。

コメント