【高校政治経済】三権分立の要点ポイントです。

日本の三権分立制

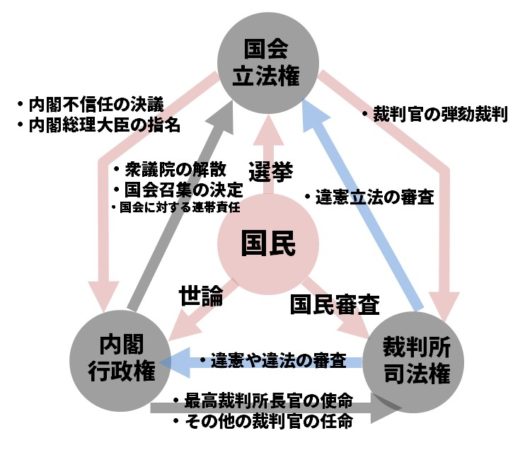

憲法では、三権分立制に基づき、国会に立法権、内閣に行政権、裁判所に司法権を与えている。これによって権力の抑制との関 (チェック・アンド・バランス)を図る。

三権の関係

- 国会と内閣…イギリス型の議院内閣制を採用。内閣は国会に対して、連帯して責任を負う。内閣総理大臣は国会議員の中から指名され、国務大臣の過半数は国会議員から選出される。

- 国会と裁判所…国会は裁判の論拠をなす法律を制定する。また、裁判官の弾劾裁判を行う。裁判所は国会に対して、アメリカ型の違憲法令審査権もつ。ドイツ型(抽象的違憲審査制)と違って、具体的な事件の裁判があって初めて合憲性が判断できる(付随的違憲審査制)。

- 内閣と裁判所…内閣は最高裁判所の長官を指名し、その他の裁判官を任命する。裁判所は、内閣の行政処分や政令の違憲審査を行う。

日本の三権分立は、国会に立法権、内閣に行政権、裁判所に司法権・国会と内閣の関係は、イギリス型の議院内閣制に立脚している。

コメント