【高校漢文】漢詩のルールまとめています。

漢詩のルール

漢詩にはいろいろとルールがあり、それが試験で狙われます。まずはルールを覚えておきましょう。

【1】五言か七言か

教科書や入試に出る漢詩はほとんどが近体詩です。 近体詩は一句の文字数が決まっています。

・一句がすべて五文字→五言

・一句がすべて七文字→七言

【2】絶句か律詩か

四句でできている漢詩を絶句と言い、八句でできている漢詩を律詩と言います。

「ルール【1】」の五言・七言と組み合わせると、

・五文字×四句→五言絶句

・七文字×四句→七言絶句

・五文字×八句→五言律詩

・七文字×八句→七言律詩

の四種類になります。

一句の文字数が五文字でも七文字でもなかったり、句数が四句でも八句でもなかったりするものは古体詩です。他に排律というのもありますが、これはあまり入試には出ません。

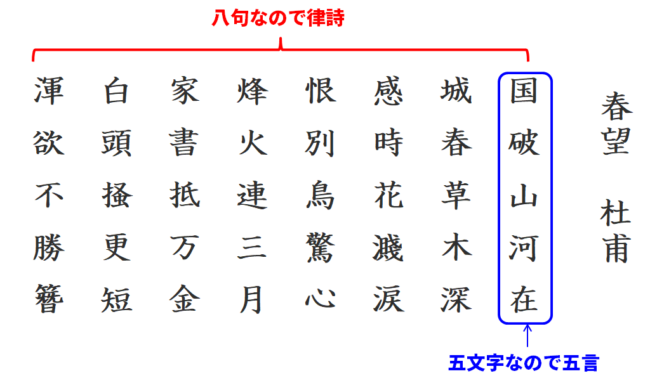

試験でよく問われるのは五言絶句・七言絶句・五言律詩・七言律詩の区別です。例えば、次の漢詩はこのどれにあたるのでしょうか。

一句が五文字なので五言です。また八句でできているので律詩です。したがって、この漢詩は五言律詩ということになります。

【3】 押韻(おういん)

句の最後の文字の音(母音)を合わせることを押韻といいます。

押韻は、

・五言の場合→偶数句末

・七言の場合→第一句末と偶数句末

にあると覚えておきましょう。

例えば、先ほどの「春望」の漢詩では、

第二句末の「深」と第四句末の「心」は 「しん」[shin]と読め、最後の音は、[n]で文字の音があっています。

同様に、第六句末の「金」と第八句末の「簪」も、最後の音は、[n]で文字の音があっています。

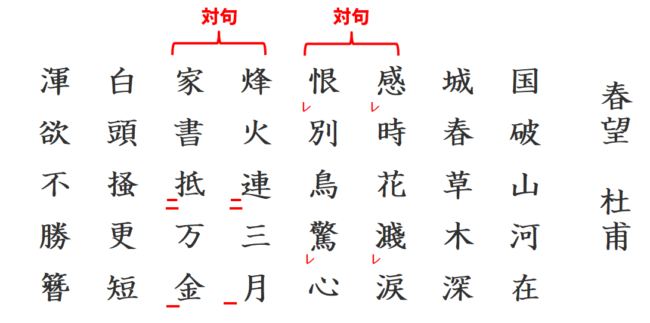

【4】対句

律詩には対句があります。対句というのは文字通りセット(=対)になっている 句です。対句になっている二句は内容もよく似ているし、返り点の付き方も大体同じになります。

対句になるのは、基本的には、

・第三句と第四句

・第五句と第六句

となります。

例えば、先ほどの「春望」の漢詩もそうなります。

※この詩は、第一句と第二句も対句となっており、「主語」+「述語」、「主語」+「述語」と各句が対応しています。

コメント